産業医とは

2020年にはテレビドラマでも取り上げられていた産業医。

「労働者を専門とする医師」こと産業医とは、医師免許を持っていることを前提に、事業場において労働者の健康管理等について、専門的な立場から指導・助言を行う下記図の免許を持つ医師のことです。

現在企業に勤めている人であっても、産業医について詳しく知っている人は多くないでしょう。

どのような人が産業医になれるの?

産業医は、医師であれば誰でもなれるわけではありません。具体的には、労働安全衛生法第13条2項に基づき、「産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者」である必要があり、下記の通りに規定されています(労働安全衛生法第14条2項)。

-

- 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者

- 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの

- 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの

- 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常勤勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者

- 前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

-

日本医師会が主導する「日本医師会認定産業医」制度では、産業医の質向上と地域保健活動の一環である産業医活動を促進するために、所定のカリキュラムに基づく、産業医学基礎研修50単位以上の取得による産業医として認定されます(有効期限5年)。

有効期限内に産業医生涯研修20単位をとると更新できます。なお、労働衛生コンサルタントの資格を取得すると、この有効期限が免除されます。産業医学基礎研修の研修内容は下記図の通りです。

前期研修

*14単位以上 |

総論 |

2単位 |

| 健康管理 |

2単位 |

| メンタルヘルス対策 |

1単位 |

| 健康保持促進 |

1単位 |

| 作業環境管理 |

2単位 |

| 作業管理 |

2単位 |

| 有害業務管理 |

2単位 |

| 産業医活動の実際 |

2単位 |

| 実施研修 |

主に職場巡視などの実地研修、作業環境測定実習などの実務的研修 |

10単位以上 |

| 後期研修 |

地域の特性を考慮した実務的・やや専門的・総括的な研修 |

26単位以上 |

参照

https://jmaqc.jp/sang/occupational_physician/

http://jmaqc.jp/sang/guide/index.php

産業医と一般的な勤務医との違い

医療行為を行う一般的な勤務医は病気を患っている「患者」が対象ですが、産業医は健康に働ける「労働者」が対象となります。

|

産業医 |

一般的な勤務医 |

| 法令 |

労働安全衛生法 |

医師法 |

| 活動場所 |

企業 |

病院クリニック |

| 対象 |

事業主、従業員 |

患者 |

| 職務 |

労働者の健康管理(フィジカル&メンタル)

労働者の職場管理(職場環境の安全)

労働者の作業管理(仕事量の適量度合い) |

患者の治療 |

| 活動場所 |

事業法人(*医療法人含む) |

医療法人 |

| 立場 |

事業主と労働者の中立 |

患者の味方 |

| 事業主への勧告権 |

あり |

なし |

産業医としての仕事には、ストレスチェックの実施、社員への面接指導のほか、就業判定、巡視、衛生委員会を通じた健康意識向上等の「法令上定められた仕事」のほか、社員の組織的なメンタルヘルスケア対策、テレワーク実施における労働環境の整備、感染症予防対策等の企業における安全配慮義務への助言及び実行、健康経営等、法令で実行すべきこと以外にも幅広く対応する必然性が増してきています。

労働安全衛生法条の仕事

(コンプライアンス) |

産業医に期待される仕事 |

| 衛生委員会の出席と意見出し |

メンタルヘルス休職社員の復職判断 |

| 職場巡視 |

休職復職体制構築のアドバイス |

| 健康診断の就業判定 |

組織的なメンタルヘルスケア体制のアドバイス |

| ストレスチェックの実施責任者と高ストレス者との面談 |

テレワーク環境における社員の作業管理、健康管理、職場管理(所謂、労働衛生の三管) |

| 労働者の健康相談 |

感染症予防対策、ガイドラインの策定と更新 |

| 長時間労働者との面談 |

健康経営の運用アドバイス |

全国にどのくらい産業医はいるのか?

厚生労働省「平成 30(2018)年 医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、全国において医師は、327,210人。 その医師約32万人のうち約10万人の医師が産業医の認定を保有しています(2019年1月29日現在)。

日本における産業医の設置義務のある事業所数は約16万事業所ですから、3人に1人の医師が産業医の認定を保有しているのですから、産業医を探すこと自体は難しくありません。

加えて、毎年、2,000人前後の産業医が増加しています。厚生労働省発表の「原稿の産業医制度の概要等」によると、平成27年度までの推移は下記の通りです。

| |

日本医師会

(研修) |

産業医科大学

(研修) |

産業医科大学卒業生 |

| 平成24年度 |

1,662 |

901 |

94 |

| 平成25年度 |

1,687 |

630 |

92 |

| 平成26年度 |

1,691 |

1,017 |

98 |

| 平成27年度 |

2,401 |

996 |

101 |

参照

日医on-line |「日医認定産業医」が10万人を突破

厚生労働省|現行の産業医制度の概要等

企業に産業医設置をする要件

産業医は、「必ずすべての企業・事業場に設置しなければならない」と決められているわけではありません。

労働安全衛生法などに基づく設置要件がいくつかあります。原則、事業場ごとの労働者の人数によって、以下のように義務の有無が分けられています。

産業医の選任義務の別

| 事業場の規模 |

産業医の人数 |

嘱託または専属 |

| 1〜49人 |

選任義務なし |

|

| 50〜999人 |

1名以上 |

嘱託可 |

| 1000〜3000人 |

1名以上 |

専属 |

| 3001以上 |

2名以上 |

専属 |

参照

厚生労働省|現行の産業医制度の概要等

「50名以上の労働者」の範囲ですが、各地の労働基準監督署の見解が微妙に異なるケースもありますが、多くは「週20時間以上の雇用保険の対象者」を常勤的な労働者としてカウントします。正社員、アルバイト等の正規雇用、非正規雇用、派遣社員等の枠組みは、一度、取り払って考えることがよいでしょう。

なお、労働者数50人未満の事業場には、産業医の選任義務はないものの、「医師等と連携して健康管理を行うべき」として努力義務が課せられています。

(労働安全衛生法13条2項)

また、各都道府県に設置されている産業保健総合支援センター(通称:地域産業保健センター)に依頼し、メンタルヘルス相談を含めた産業保健サービスを提供してもらう、などの方法もあります。

例外的に常時、月80-100時間超の残業をした労働者がいる事業所も該当します。平成20年より、事業所のサイズにかかわらず、労働者の疲労蓄積の程度を把握し、本人の申し出により医師の面談を実施し、その記録を5年間保有する義務が事業主にあります(労働安全衛生法66条)。

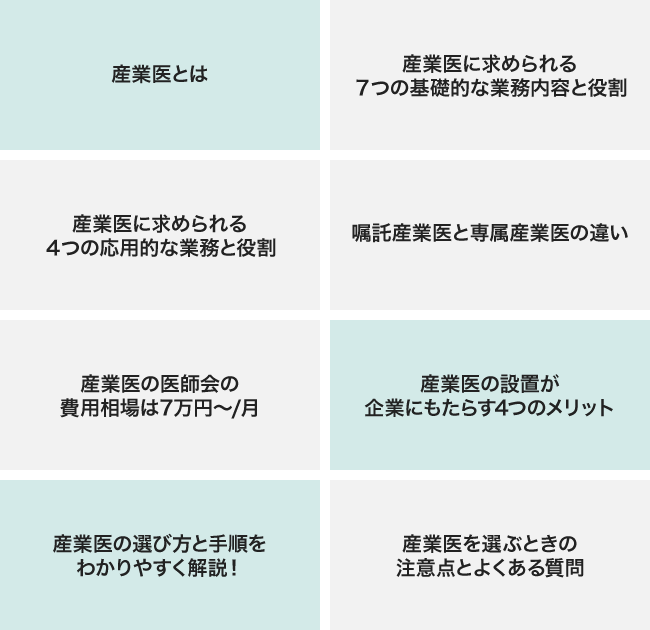

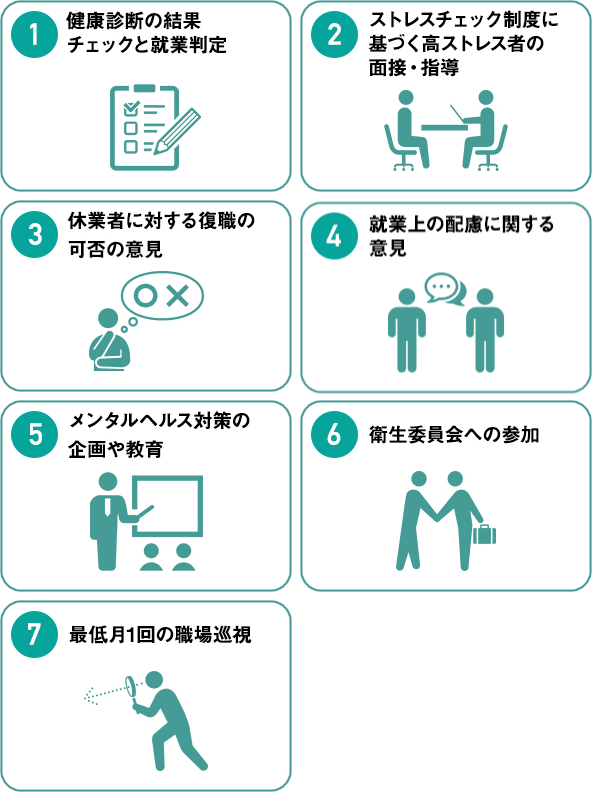

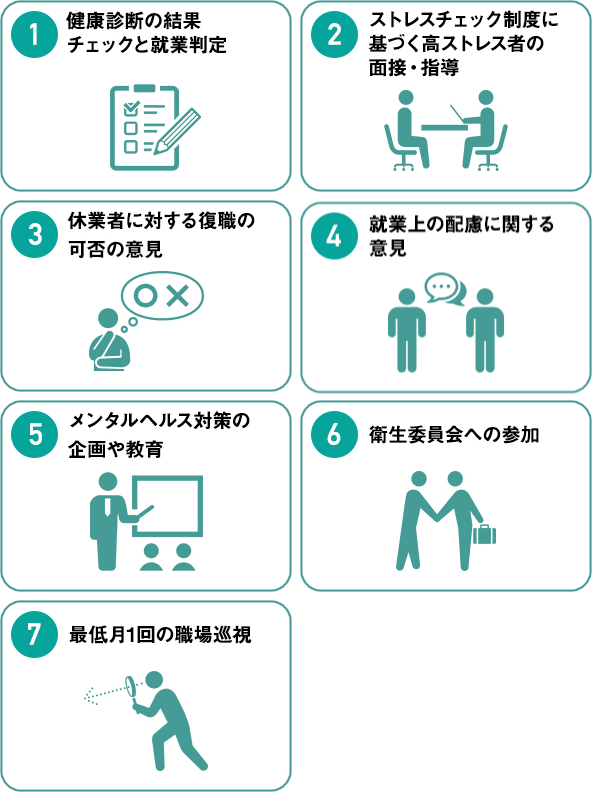

産業医に求められる7つの基礎的な業務内容と役割

産業医の職務は、労働安全衛生法規則第14条1項に下記の通りに定められています。

- 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

- 医師による面接指導(66条8第1項)、労働者の労働時間の把握(66条8の2第1項)及び長時間労働(66条の8の4第1項)に規定する面接指導並びに法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

- 心理的な負担の程度を把握するための検査の実施(ストレスチェック)並びに高ストレス者への面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。

- 作業環境の維持管理に関すること。

- 作業の管理に関すること。

- 労働者の健康管理に関すること。

- 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

- 衛生教育に関すること。

- 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

上記9つを、噛み砕いて、「産業医に求められる7つの基礎的な業務内容と役割」として、ご説明します。

1. 健康診断の結果チェックと就業判定

産業医は労働者の健康診断結果をチェックしながら、適切な判断をしていき、必要に応じ面談を通じて指導・助言をすることが求められます(労働安全衛生法66条4項)。業務上のゴールとしては、「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署に提出することになります。

なお、「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署に提出するに際して、産業医の確認が必要です。2020年年7月までは「産業医の押印」が必須でしたが、新型コロナウイルスの影響や昨今のDX推進への移行から、産業医の押印は不要となりました。しかし、これらはDX化推進が背景にありますから、電子による産業医の確認等は記録として残すことがよいでしょう。

診断結果の中には、初見有りといった結果もあり、診断結果によりましては今後の就労制限や就業の可否判定が求められるケースも多いでしょう。ここで産業医に求められることが、適切な判定をすることです。

これ以上の労働が困難な労働者に対し、何も助言をしなければ更なる健康被害が懸念されるため、適切な就労制限や就業判定が必要です。就労判定は通常、企業の働く環境毎にリスクを定義します。単純に産業医が「確認する」だけではなく、どのように事後措置をとるかが求められ始めています。

| 重症化のリスク因子 |

評価中の要注意な基礎疾患など |

- 65歳以上の高齢者

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

- 慢性腎臓病

- 糖尿病

- 高血圧

- 心血管疾患

- 肥満(BMI30以上)

|

- 生物学的製剤の使用

- 臓器移植後やその他の免疫不全

- HIV感染症(特にCD4 < 200/μL)

- 喫煙歴

- 妊婦

- 悪性腫瘍

|

2. ストレスチェック制度に基づく高ストレス者の面接・指導

2015年12月に導入されたストレスチェック制度は、労働者のストレスレベルを把握し、労働者がメンタルヘルス不調に陥ることを予防するための制度です。

調査票を用いてストレスレベルを点数化し、高ストレス者を選定、医師による面接指導の要否を判断します。ストレスチェックは、常時50人以上の労働者を使用する事業場に、1年以内ごとに1回の実施義務があります。

厚生労働省(平成29年7月発表)によると、ストレスチェックの受験状況は、約8割が受けています。自社の状況がどうなのかという視点として、ひとつの目安とするとよいでしょう。

| 事業場規模 |

ストレスチェックを受けた労働者の割合 |

| 50~99人 |

77.0% |

| 100~299人 |

78.3% |

| 300~999人 |

79.1% |

| 1000人以上 |

77.1% |

| 計 |

78.0% |

高ストレス者と判断されるのは、企業にもよりますが、10%前後となるケースが多いようです。高ストレス者が15%以上いる企業は、従業員に負荷がかかっている可能性があるため、何らかの対策を練るとよいでしょう。

また、高ストレスと判断された従業員のうち、実際に産業医面談を希望する者は、0.6%と非常に少ない割合となっています。高ストレスと判断されても、従業員からすると、「産業医との面談」は、まだまだハードルが低くなく、ここを、どう早期にフォローできるかが、企業のメンタルヘルス予防体制として重要なポイントとなります。

| 事業場規模 |

医師による面接指導を受けた労働者の割合 |

| 50~99人 |

0.8% |

| 100~299人 |

0.7% |

| 300~999人 |

0.6% |

| 1000人以上 |

0.5% |

| 計 |

0.6% |

事業者は、ストレスチェックの結果、高ストレス者として確定された者であって、医師による面接指導を受ける必要があるとストレスチェック実施者が認めた者のうち、労働者から申出があった者について、医師による面接指導を実施しなければならない。

なお、義務ではないですが、ストレスチェックの「集団分析」の実施状況は下記の通りです。多くの事業場が集団分析を実施していますが、これをどう活用して、企業のメンタルヘルス予防体制を構築できるかが、今後のポイントとなっているでしょう。

| 事業場規模 |

集団分析を実施した事業場の割合 |

| 50~99人 |

76.2% |

| 100~299人 |

79.7% |

| 300~999人 |

83.6% |

| 1000人以上 |

84.8% |

| 計 |

78.3% |

集団分析とは、ストレスチェックの結果を職場や部署単位で集計・分析し、職場ごとのストレスの状況を把握すること。

集団分析の結果を、業務内容や労働時間など他の情報と併せて評価し、職場環境改善に取り組むことが事業者の努力義務となっている。

3. 休業者に対する復職の可否の意見

メンタルヘルス不調により休業していた労働者の復職に関する診断も、大切な役割です。

そのためには医療機関(主治医)との情報交換が非常に重要ですが、場合によっては医療機関(主治医)の判断と反対の意見を述べることもあります。その理由が、厚労省・中央労働災害防止協会が制作した冊子に明記されています。

“主治医による診断は、日常生活における症状の回復程度によって職場復帰の可能性を反していることが多く、必ずしも職場で求められる業務遂行能力まで回復しているとの判断とは限らない。このため主治医の判断と職場で必要とされる業務遂行能力の内容等について、産業医等が精査した上で採るべき対応を判断し、意見をのべることが重要です。”

参照

厚生労働省|〜メンタルヘルス対策における職場復帰支援〜

同様に、「今すぐ復職したい」と申し出る労働者に対しても、アセスメントの結果次第では反する意見を述べるのが産業医の役割です。産業医は、あくまで「意見を述べる」ことに留まるのですが、その意見書をもとに企業が労働者の復職を判断する必要があります。

産業医は企業に寄り過ぎても、労働者に寄り過ぎても問題となるため、「合理的な判断ができる産業医」のアサインが最も重要です。「合理的は判断」については、「休職復職の仕組化と運用」を参照してください。

4. 就業上の配慮に関する意見

メンタルヘルス不調者が働く上での配慮について、管理監督者や人事労務管理スタッフらに対して、意見を述べる役割もあります。

適切な意見を述べるためには、社内の関係部署との調整・連携が不可欠です。さらに、職場巡視やストレスチェック結果の基に職場環境の改善提案も行うことで、相乗的に労働者の健康を守ることにつながります。

職場のメンタルヘルス対策における「3つの予防」

職場のメンタルヘルス対策は、一次予防、二次予防、三次予防に分けられます。「3つの予防」の観点から対策を詳しくお伝えいたします。

無料ダウンロード

5. 長時間労働者への面接指導

時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる労働者に対して、申し出があった場合、産業医は「長時間労働者面接指導」を行います。

また、3ヶ月連続80時間超の時間外労働、もしくは1ヶ月あたり100時間を超える時間外労働を行った労働者に対しては、申し出関係なく面接指導を行います。

産業医が面接指導を通じ、心身の状態、勤務状況を確認します。面談時には健康診断の結果、ストレスチェックの結果等を活用し、産業医が労働者の健康に関するリスクを勘案し、必要に応じて、企業に対し、適切な措置を指示することがあります。

例)収縮期血圧160以上、拡張期血圧95以上で特段何の措置もせずに働かせている労働者が、役務中に脳卒中や急性心筋梗塞を発症した場合、企業の安全配慮義務が厳しく問われる可能性がある。

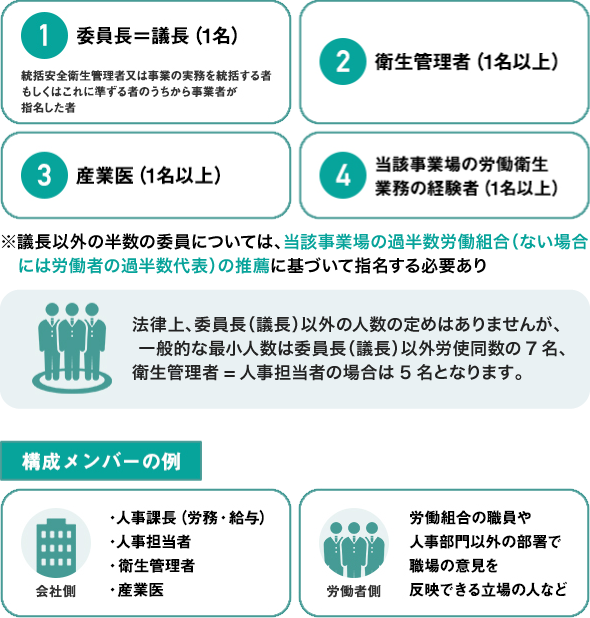

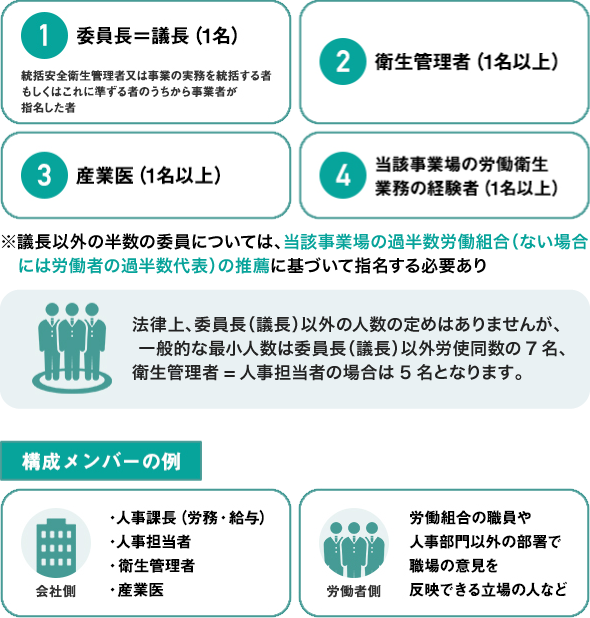

6. 衛生委員会への参加

労働者が50名超となった事業場では、衛生委員会を開催しなければなりません(労働安全衛生法18条)。

事業者は、制令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し、意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。

衛生委員会のメンバーは会社側と労働者側で構成されています。

産業医の衛生委員会への参加ですが、衛生委員会への参加も産業医の大切な役割の1つとなります。衛生委員会は概ね、月に1度30分から1時間程度、行われているケースが多いです。

特に2019年4月より産業医の権限が強化されたことにより、産業医はこれまで以上に衛生委員会で積極的に意見を出すことが求められました。

いわゆる、働き方改革施行後、テーマとしては、36協定の遵守状況を含む労働者の勤怠の状況が毎月行われる会社が増えています。加えて、新型コロナウイルスの影響があった2020年からは、感染症予防に関するテーマが増えています。

2021年現在、産業医からテーマを求められるケースが増えており、衛生委員会に対し、受け身の産業医ではなく、積極的な産業医を求める企業が増えています。

7. 最低2ヶ月1回の職場巡視

-

職場巡視は、労働安全衛生規則第15条で次のように定められています。*2018年に毎月実施から2ヶ月1回へと変更となりました。

産業医は、少なくとも毎月一回(産業医が、事業者から、毎月一回以上、次に掲げる情報の提供を受けている場合であつて、事業者の同意を得ているときは、少なくとも二月に一回)作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

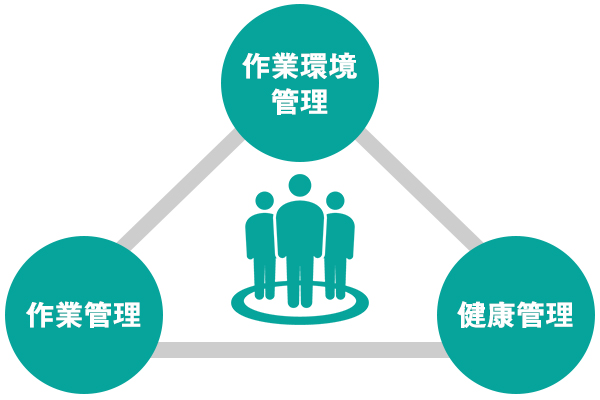

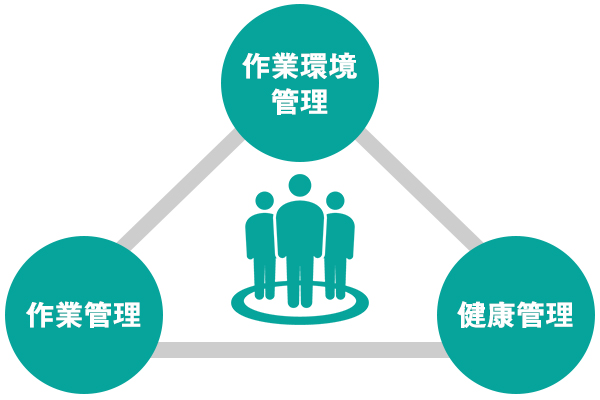

産業医は職場の安全配慮の観点から、作業環境管理、作業管理、健康管理の観点から、適切な指導を行う必要があります。

-

オフィス環境

- 感染症予防の観点から、1m以上の距離(可能であれば2m)のソーシャルディスタンスが配慮されているか

- 感染症予防の観点から、マスクのほか、透明のプラスチック等で飛沫感染を防ぐ仕様となっているか

- 感染症予防の観点から、定期的な換気、空調となっているか

- 温度湿度調整

- コンセント等の電気用具管理

- 衛生面から備品管理、ゴミの分別、トイレ、給油室、冷蔵庫等

防災・安全

- 非常口、非常経路

- 消化器

- キャビネット等の設置状況

- 空有級用具、防災備品

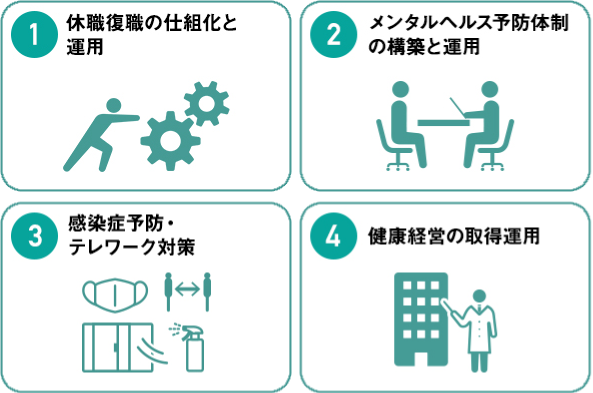

産業医に求められる4つの応用的な業務と役割

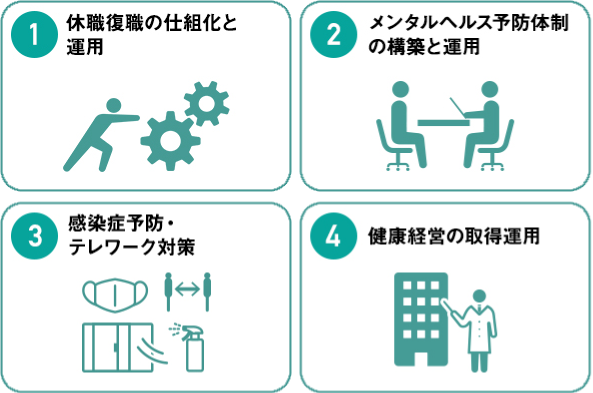

昨今の、ストレスチェック制度や働き方改革の施行、経済産業省が推進する健康経営、そして感染症は、「従業員のメンタルヘルス」問題と表裏一体です。従って、産業医に求められる7つの基本的な業務以外に、2021年1月時点では、下記の内容を指導し、環境整備と実行の旗振り役として、産業医が期待されています。

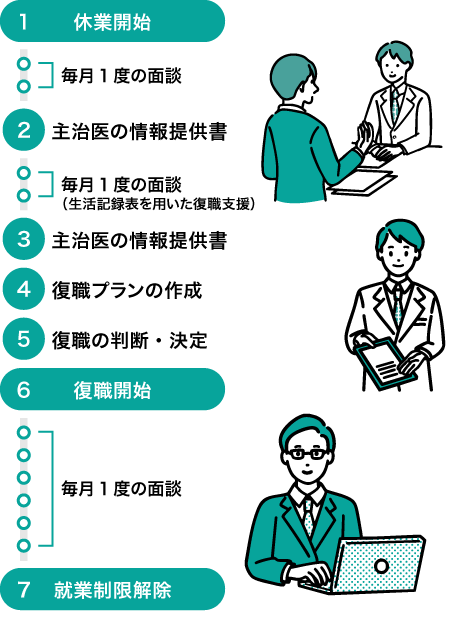

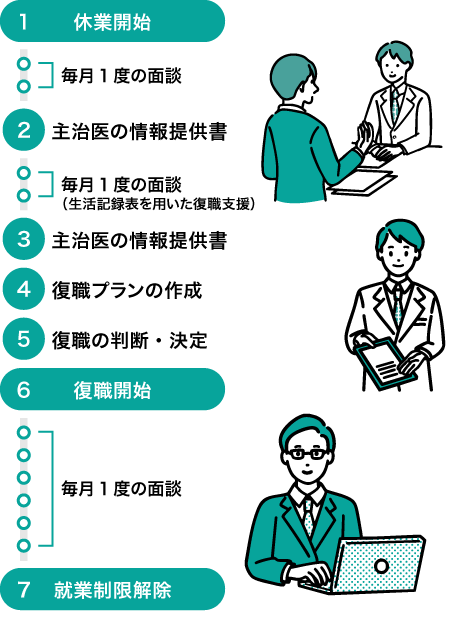

1. 休職復職の仕組化と運用

従業員のメンタルヘルスによる休職、そして復職は、企業と従業員が揉めてしまう要因の一つです。産業医は、企業に寄り過ぎても、従業員に寄り過ぎても、後々に問題となるため、合理的な判断が極めて重要です。

厚生労働省が発行している「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を参考に、従業員の復職に対し、合理的な判断ができる仕組みと、その運用を産業医が中心となって実現すると揉め事を最小化できます。

休職から復職までの一般的なフローは下記図の通りです。

主治医、産業医、人事労務レベル、現場レベルにおける、それぞれの役割は下記の通りです。休職した従業員が、一般社会に復帰できるレベル(主治医が判断)と、企業で専門的な職務を遂行できるレベル(産業医が判断)には差があるケースが少なくありません。

その企業で職務遂行できるか否かを客観的かつ合理的な理由に基づいて判断できる産業医が、この休職復職の仕組化と運用では求められています。

| 医学レベル |

産業衛生レベル |

人事労務レベル |

現場レベル |

| 主治医・看護師 |

産業医・保健師 |

人事・社労士 |

上長・現場 |

日常生活ができる

ことが目標 |

会社で安全に

働けることが目標 |

就業規則に則った

行動ができることが目標 |

きちんと利益が

出ることが目標 |

| 診断書 |

産業医意見書 |

人事発令・懲戒 |

命令・始末書 |

2. メンタルヘルス予防体制の構築と運用

厚生労働省は、メンタルヘルスケアの手法として、通称「4つのケア」の実現を推奨しています。組織的なメンタルヘルスケアについて、4つのケアの概念を導入し、PDCAを回していくことが推奨されていますが、これを実現できている企業は、まだ多くありません。ここでは4つのケアの簡単な概要と、職場体制整備について記載していきます。

-

セルフケア

自分自身の「心の不調」に気づく技術。そして、自分自身に合ったケアの実行。最もコストパフォーマンスが高いが、ラインによるケアより後回しにされがちになっています。

-

ラインによるケア

中間管理職向け。部下の変化に、どう気づくか。また、部下のケアの手法。最近はハラスメント対策も含めたものが求められています。

-

事業場内 産業保健スタッフによるケア

企業が用意する専門家によるケア。産業保健師、心理士、産業医等。カウンセリング力の高い産業医や産業保健師の対応が求められています。

-

事業場外資源によるケア

一定数いる企業が用意した事業場内の産業医や保健師に相談したくない従業員に対するケア。プライバシー確保が運用のキーとなります。

3. 感染症予防・テレワーク対策

職場巡視と安全配慮の観点から、感染症予防とテレワークにおける作業環境管理、作業管理、健康管理の観点から、適切な対策と助言が産業医に求められています。

感染症予防の観点からは、厚生労働省や日本産業衛生学会、日本渡航学会より、職場環境に最適なガイドラインを設計し、運用することが求められます。このような指導や助言ができる産業医が2021年現在、求められています。

加えて、テレワークについても、在宅における作業環境、在宅におけるメンタルヘルス対策、コミュニケーション対策への助言(ハラスメント等含む)も産業医の業務範囲として、求められ始めています。

4. 健康経営の取得運用

健康経営の取得はもちろん、その後の運用においても産業医の活躍の場は広がっています。基本的にコンプライアンスをしっかり守ることが健康経営の取得要件ではありますが、健康経営も次のフェーズに入ってきています。

職場環境の改善、社員のパフォーマンス管理、マイナスにならないためのメンタルヘルス、フィジカルヘルス対策等への適切な助言と実行が求められ始めています。

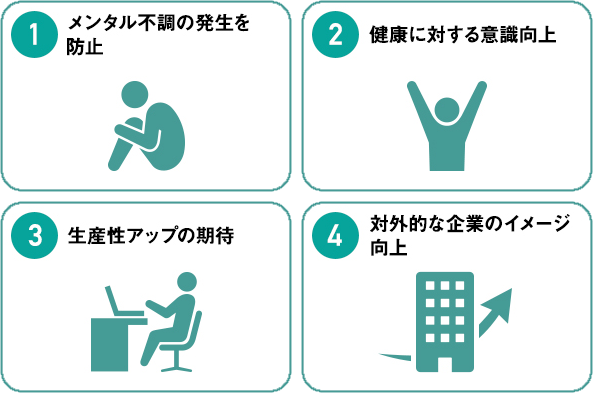

産業医の設置が企業にもたらす4つのメリット

1. メンタル不調の発生を防止

「産業医を設置=メンタル不調を防ぐ」という構図にはなりません。

正確には、4つのケアを適切に導入し、課題を定義し、課題解決できる産業医を選任し、人事と協調すると、従業員のメンタル不調が発生する前の段階で守れる可能性が高まります。そのためには、4つのケアの導入経験、4つのケアの効果的な導入と運用について、助言できる産業医や産業保健体制が重要になります。ただ単に、4つのケアを知っているレベルでは難しいでしょう。

ストレスチェックもメンタル不調の発生を防ぐ手段にはなりません。ストレスチェックの限界は、その時点の高ストレスの部署が分かることにあります。そこから適切に分析し、「組織の成長と安定」という観点が必須となります。

2. 健康に対する意識向上

労働者の自分自身への健康に対する意識を向上させられることも、産業医を設置するメリットです。

産業医によるメンタルヘルス教育や、労働者への声かけが定期的に行われることで、自身の健康についてより身近に感じられるようになります。健康に留意し自己管理できる労働者が多い職場は、全体の雰囲気も明るくなりやすいため、良好な人間関係の維持にもつながります。

特に、テレワークでの環境下では、従業員も気づきにくい健康問題が発生し始めています。予防に対する確かなアプローチが現在、求められ始めています。

3. 生産性アップの期待

労働者の健康を維持・向上させることは、組織の生産性向上に寄与することになります。

事実、これまで多くの研究結果から、健康と生産性の因果関係は指摘されています。

参照

独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT)|健康状態と労働生産性

労働者は身体的、精神的に良好な状態でこそ、安心して業務に当たることができるものです。

心身ともに健康な状態を表す概念は、ウェルビーイング(well-being)ともいわれます。優良といわれる多くの企業が取り入れている概念で、産業医はその状態を生み出す役割を持つ専門家です

4. 対内及び対外的な企業のイメージ向上

従業員全員が健康であることは、企業のプラスのイメージとして、対内及び対外的なPRになります。

特に近年は、違法な長時間労働やハラスメントにより、精神疾患になったり自殺に追い込まれたりするなど、労働者の悲惨なニュースが後を絶ちません。「健康経営」のブランドは、現代の企業にとって、ますます重要なものになっていきます。

「コンプライアンスを守ることは当然、加えて従業員の心身の健康に気を配る」会社と、気を配らない会社、どちらが中長期的に選ばれる企業になるのかは問うまでもありません。

企業が健康経営を証明する手段としては、経済産業省が普及促進する「健康経営優良法人認定制度」があります。これは、「従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる法人」を、特に優良な健康経営を実践している法人として顕彰する制度です。

参照

健康経営優良法人認定制度(METI_経済産業省)

現時点では設置の義務のない50人未満の企業であっても、将来的な産業医の選任について積極的に検討することをおすすめします。

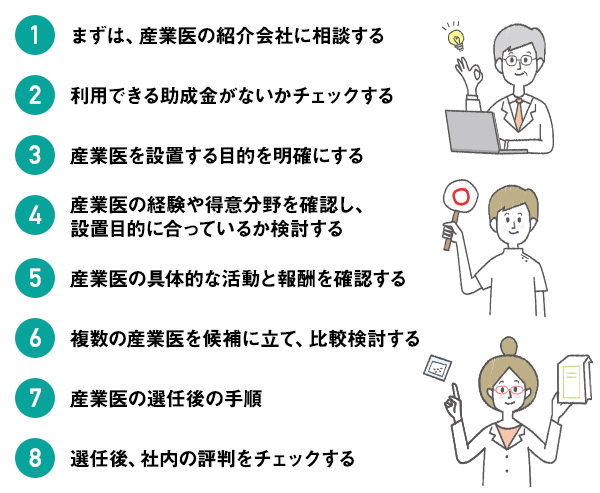

産業医の選び方と手順をわかりやすく解説!

初めて産業医を選任する場合はどうすれば良いのか、こちらでは産業医の選び方や手順について見ていきましょう。

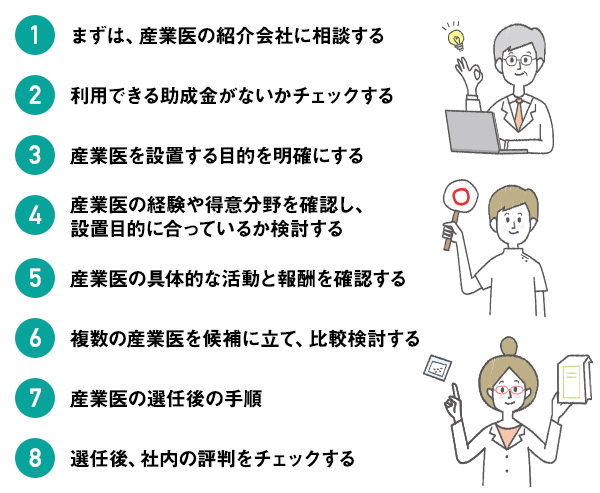

まずは、産業医の紹介会社に相談する

産業医を初めて選任されるステップとして、まずは産業医の紹介会社に相談されることを推進します。

産業医の探し方は括りがありませんが、その一方で探し方が今後を左右するといっても過言ではなく、後々のことを考慮しても、紹介会社に相談することが無難でしょう。産業医の紹介会社に相談をすることで、産業医選任の代行を依頼することが可能ですし、産業医選任以外のフォローやサポートを受けられる場合もあります。

紹介会社が間に入ってくれるため、産業医との関係性のフォローも期待できるほか、問題が発生した場合に相談することも可能です。質の良い産業医の選び方として、産業医紹介会社に相談する方法はより確実な方法となりますし、何より産業医探しにかかる労力や時間の大幅カットに繋がります。

産業医の紹介会社も多数存在しますが、複数の紹介会社を見比べ、対応範囲や対応地域、報酬などを確認し、比較した上で決定をすることが望ましいでしょう。

初めて産業医を選任する場合、質の高い産業医を選任するためにも、紹介会社に相談することからスタートしてみてはいかがでしょうか?

利用できる助成金がないかチェックする

産業医選任時に気になることが、産業医への支払い報酬ではないでしょうか?

特に初めて産業医を選任される場合、どれほどの報酬が発生するのか心配になるかもしれません。産業医への支払い報酬は、従業員の健康管理をする上での必要経費でもありますが、一方で利用できる助成金を最大限に活用することも大切です。

産業医を選任した際に受けられる、「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)」という助成金制度が存在します。こちらの制度は、従業員数50名未満の小規模事業場が、産業医と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に実費が助成される制度となり、1事業場当たり 10万円を上限(6ヶ月ごと)とし、将来に渡り2回限り助成されます。

小規模事業場産業医活動助成金を受けるためには、以下5点の要件を満たす必要があります。

- 従業員数50人未満の小規模事業場であること

- 労働保険の適用事業場であること

- 平成29年度以降、産業医要件を備えた医師と、産業医活動の全て又は一部を実施する契約を新たにしていること

- 産業医が、産業医活動の全て又は一部を実施していること

- 産業医活動を行う医師は、企業の労働者以外の者であること

助成金の受け取りの流れは、以下の通りになります。

1 産業医と産業医活動の契約

まずは産業医と契約をします。

2 産業医活動の実施

産業医活動の全部又は一部を実施します。

3 産業医への支払い

産業医に費用を支払います。

4 小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)支給申請(1回目)

必要な書類(6ヶ月分産業医に支払った費用の領収書)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請をします。

5 小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受け取り、助成金受領

労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振り込まれます。

6 小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)支給申請(2回目)

必要な書類(6ヶ月分の産業医に支払った費用の領収書)を添えて、労働者健康安全機構へ助成金の支給申請をします。

7 小規模事業場産業医活動助成金支給決定通知の受け取り、助成金受領

労働者健康安全機構から支給決定通知が届き、助成金が振り込まれます。助成金を受けるためには提出書類や添付書類を提出する必要がありますので、漏れのないようにしましょう。

提出書類

添付書類

- 産業医活動に関する契約書の写し

- 「産業医活動実績報告書」

- 産業医要件を備えた医師への支払いの事実を明らかにする書類の写し(継続する6ヶ月の産業医活動実施期間に対する費用の領収書の写しとなり、振り込みの場合でも領収書が必要です)

- 労働安全衛生法第 13 条の2の要件を備えている医師であることを証明できる書類の写し

- 事業場の労働保険概算・確定保険料申告書などの写し

- 「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)支給申請チェックリスト兼同意書」

- 労働保険一括納付に係る証明書(該当事業場のみ)

- 振込先の通帳(写しでも可)で、振込先の名義(フリガナが記載されたもの)や支店名、口座番号が確認できるもの

- 事業場宛ての返信用封筒(84円切手貼付)

その他にも「ストレスチェック助成金」という、従業員数50名未満の企業が受けられる助成金も存在します。産業医や保健師などによるストレスチェックを実施し、ストレスチェック後の産業医による面接指導を実施した場合に、費用の助成を受けることのできる制度です。

ストレスチェック後に面接指導を実施する医師と契約し、年1回のストレスチェックを実施した場合、1従業員につき 500 円を上限として支給されます。ストレスチェック後に面接指導等医師による活動を受けた場合は、1事業場あたり1回につき 21,500円を上限とし(1事業所につき年3回を限度)、支給されます。

ストレスチェック助成金を受ける流れは以下のようになります。

- ストレスチェック実施について審議

- ストレスチェック実施

- ストレスチェックに係る面接指導実施

- ストレスチェック助成金支給申請(ストレスチェック実施後6ヶ月以内に行う必要があります)

- 助成金支給決定通知の受け取り、助成金受領

小規模事業場産業医活動助成金を受けられる際には、ストレスチェック助成金も併せてご検討されてみてはいかがでしょうか?

参照

労働者健康安全機構

産業医を選任する目的を明確にする

産業医を選任する目的を問われましたら、どのようなご回答をされるでしょうか?

「産業医設置要件を満たしたから」、「産業医との面談が必要な従業員が発生したから」、という理由が、初めて選任する場合、最も多いかもしれません。

けれどもその先にある目的は、従業員の健康管理をより徹底化した上で、従業員の健康維持・回復を実現し、業務の効率化や企業の業績アップをすることではないでしょうか?企業の業績を上げるためにも、従業員の定着率をアップさせるためにも、従業員の健康維持や回復に努めることは大切になります。

将来的な目標のためにも、企業により適切な産業医を選任・設置することが大切になりますので、改めて産業医を設置する目的を明確にする必要があります。

2021年に入り、感染症の解決がまだ見えづらい中、多くの企業は、テレワーク対策、感染症予防対策、健康経営対策を見据えた場合、全てに従業員のメンタルヘルスが関与するため、ここをしっかり解決し、人事と協調できる産業医を求め始めています。

従業員のメンタルヘルス対策、長時間労働者の減少、従業員の定着率のアップなど目的は様々かもしれませんが、今一度改めて、産業医選任の目的を明確化することが大切です。

産業医の経験や得意分野を確認し、選任目的に合っているか検討する

産業医を選任する目的を明確化したら、次はその目的にマッチングした産業医を検討することが重要です。企業によって産業医設置の目的は様々でしょうし、産業医に求めるスキルも異なるでしょう。

特に初めて産業医を選任する場合は、経験のある産業医の方が安全でしょうし、より質の高い産業医を選任されたい思いは、すべての企業に共通するのではないでしょうか?より目的に合った産業医を選任する為にも、産業医の探し方は重要なポイントといえるでしょう。

そのためにも、ただやみくもに産業医を探して選任するのではなく、産業医の経験や得意分野を確認し、目的に合った産業医かどうか検討することが大切です。産業医探しは事前準備が重要になってきますが、目的のためにも産業医の経験や得意分野を事前に確認しておきましょう。

例えば高ストレス者が多い企業ではメンタルヘルス問題に強い産業医を、外国人従業員の多い企業では外国語が得意な産業医を、女性従業員の多い企業では女性産業医を、といった具合に目的にマッチした産業医を探すことがポイントです。よりスキルの高い産業医を探すためにも、産業医としての経験も事前に確認しておきましょう。

産業医の具体的な活動と報酬を確認する

産業医活動は職場巡視や面談、健康診断チェックやストエスチェックなど幅広いですが、契約前に具体的な活動を確認しておくことも大切です。

産業医の訪問回数や時間などは企業により異なりますが、報酬は産業医の活動時間や訪問回数により決定します。

報酬確認のためにも、産業医の訪問回数や凡その時間、活動内容を確認しておくことは大切ですし、事前に見積もりを提出してもらうことで、後々のトラブル回避にもつながるのではないでしょうか?

特に産業医により活動内容も異なりますし、専属産業医の場合は産業医経験に応じて報酬額も変動します。

嘱託産業医の場合、従業員数や契約方法(直接契約か業務体躯契約か)によって報酬額が異なりますので、そちらも事前に確認しておくことが望ましいでしょう。産業医紹介サービスを利用される場合は、複数のサービス会社の見積もりやサービス内容を確認した上で比較検討していきましょう。

複数の産業医を候補に立て、比較検討する

産業医を選任する際は、とにかく見つけた産業医を設置するのではなく、複数の候補を選んでおいて、比較検討することが大切です。

企業の面接でも複数の人材の中からより適切な人材を選別しますが、産業医選任にも同様のことがいえるのではないでしょうか?

産業医の探し方も、独自で探す方法や地域の医師会に依頼する方法、健康診断実施機関に依頼する方法や産業医紹介サービスへ依頼する方法、産業医事務所に依頼をする方法など様々です。産業医を見つけたらすぐに選任・設置ではなく、複数の産業医の中から選び、より適切な産業医を選任することが大切です。

例えば産業医紹介サービスを活用して産業医を探す場合も、1つの紹介サービスのみで検討するのではなく、複数の紹介会社を比較検討した上で、よりベストな紹介会社を選別することがポイントです。

少し手間がかかると感じるかもしれませんが、質の高い産業医を探すためにも、自社によりマッチングした産業医を探すためにも、複数の候補を比較検討してみましょう。

産業医の選任後の手順

選任報告書を提出する

産業医選任後は、産業医選任義務が発生した14日以内に産業医の選任・設置をし、同じく14日以内に産業医選任報告書を所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。

「総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告」という書類に必要事項を明記した上で提出しますが、こちらの書類は厚生労働省のサイトからダウンロードすることが可能です。

その他にも、「医師免許のコピー」と「産業医資格を証明する書類」が必要となりますので、こちらも忘れないようにしましょう。ただし産業医紹介サービス会社に依頼した場合は、こちらの選任報告書の作成や提出を代行してくれる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

参照

厚生労働省 | 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告

選任した産業医の社内評判をチェックする

産業医を選任した後は、社内の評判をチェックしておくことも大切です。

必要な産業医活動をしているかどうか確認しておくことはもちろんですが、面談をした従業員からどのような感じだったか確認しておくことも大切ですし、日常的な産業医業務について、人事担当者や管理者などから意見を聞いておくのも良いでしょう。

そこであまりに評判が悪かった場合、産業医の変更も視野に入れておく必要があるかもしれません。特に、評判が悪い産業医であれば、従業員の健康維持や回復に向けての産業医活動も望めないかもしれませんし、場合によっては名義貸し産業医に該当するリスクがあるかもしれません。

企業の将来のためにも、よりマッチングした産業医を設置することが大切になってきますので、産業医の変更が必要と感じたら、紹介会社に相談してみれば良いでしょう。紹介会社に突然依頼するのではなく、事前にお問い合わせやお見積もりの相談をすることもできますし、それらを比較検討した上で依頼をすることが可能です。

特に紹介会社であれば、複数の産業医を紹介してもらえるメリットもありますので、視野に入れてみてはいかがでしょうか?

産業医選任による、従業員や会社全体の変化を確認する

産業医を選任してから、どのような変化があったのか確認しておくことも、今後のために大切なポイントになってきます。

産業医を選任したからといって、当然すぐに変化が生じるわけではないかもしれませんが、産業医の質が高ければそれだけ変化が表れてくるのではないでしょうか。従業員のメンタルヘルスの安定や業務の効率アップ、企業の業績アップなど、産業医を選任してから時間が経過すればそういった変化は顕著に表れてくるでしょう。

特に質の高い優秀な産業医であればそれだけ、従業員の健康維持・回復に向けた管理や企業の安全管理を徹底化することが期待できます。産業医選任前と選任後の変化を認識するためにも、健康診断結果や社内アンケートなどを実施し、データを数値化することで分かりやすくなるかもしれません。

休職率や離職率、高ストレス者や長時間労働者の割合など、変化を見極めるポイントは様々ですが、産業医選任前と比較して、どのような変化がありましたか?

産業医を選ぶときの注意点とよくある質問

産業医設置要件を満たした事業所は産業医を選任する必要があります。これから、産業医選任時の注意点を見てみましょう。

必要な産業医を選任しなければ罰則に該当する

産業医は、労働者数50人以上の事業所に選任する必要があり、産業医設置義務が発生した日から換算して14日以内に選任・設置しなければ罰則に該当します。罰則に該当した場合、50万円以下の罰金が発生するほか、同時に企業の信頼を損ねてしまうことになりますので、産業医選任義務のある事業所は選任する必要があります。

それ以外にも、産業医を選任していたけれど、企業規模が拡大したことにより、これまで嘱託産業医だったけれど専属産業医を設置する必要が発生するケースもあるでしょう。そのため企業規模や有害業務の従事者数につきましては、注意しておくことが大切といえます。

事前に産業医選任要件をある程度把握しておくことで、こういったトラブルを回避することにつながるのではないでしょうか?

嘱託か専属か、自社に必要な産業医を選任する

50人-999人以下の事業所ですと、嘱託産業医、1000人以上の事業所であれば、専属産業医が法的要件として、3000人以上の事業所は2人の専属産業医が必要になります。

専属産業医の設置には、常勤であることも求められています。これが法的要件です。加えて、自社の課題を解決できる産業医を慎重に選任する必要があります。

「名義貸し産業医」の設置にならないよう注意する

産業医を選任していたものの、その産業医が適切な産業医業務を実施しない、いわゆる「名義貸し産業医」であった場合も、罰則に該当します。

そのため産業医を選任していたにも関わらず、罰金を支払うことになりますので、産業医選任時には適切な産業医業務のできる産業医を選任することが大切です。しかし、産業医の本質を見抜くことは一般の方にとっては至難の業となるでしょう。

独自で産業医を選任する場合は産業医を見抜くコツを知り得ておく必要がありますが、トラブル回避のために産業医紹介会社や地域の医師会などを介して紹介してもらうことが理想的といえるでしょう。

産業医の報酬相場を事前に確認する

産業医選任で意外と多いことが、報酬額に関わるトラブルかもしれません。

想像していたよりも支払い報酬が高額で、戸惑うケースも多いでしょうが、このようなトラブル回避をするためにも、支払い報酬を事前に確認しておくことが大切です。特に産業医のスキルや事業所の業務内容により、支払い報酬が変動することを頭に入れておいた上で、産業医への支払い報酬相場をある程度把握しておくことも大切です。

産業医紹介会社を介する場合、良心的な会社であれば相場について尋ねれば細かく伝えてくれるでしょうから、不安なことは確認しておくことが大切です。

小規模事業所は産業医を選任できるのか?

50人以下の事業所に産業医の選任する義務はありませんが、近年、労働基準監督署の考え方では、従業員数が一定数(100人以上)いる企業では、労働基準監督署の指導により産業医を選任し、衛生委員会を運用するよう実質面を指摘する場合があるようです。

また、事業所数(店舗等)の多い企業では、本社と支店で従業員向けの福利厚生の観点から、区分けしないで選任するケースも増えています。

産業医紹介サービスなら、

「クラウド産業医」

「産業医の重要性は理解できたが、導入の仕方がわからない」、「産業医とどう付き合っていけばいいの?」、といった疑問を持つ経営者や労働者は少なくないでしょう。

産業医クラウドでは企業に最大限マッチした産業医の紹介から、紹介後のフォローまで、サポートします。

産業医クラウドとは?

当社Avenirは、「組織の安定」のために、ネットで簡単に良質な産業医とストレスチェック等のクラウドサービスを一括で提供するサービスを展開しています。

一般的な産業医紹介会社と違い、「マッチング」に力点を置いておらず、あくまで、「企業の課題解決」に力点を置いています。企業の課題は、コストパフォーマンス(費用)、メンタルヘルス対策、感染症予防対策、健康問題からの生産性、健康経営対策等、多岐にわたっています。

産業医クラウドの3つの強み

スコアリング&教育された産業医を提供

産業医クラウドからご紹介する産業医は、弊社の面接と定期的な監査(合格率20%未満)の厳しい枠を突破した産業医です。他社は単純なマッチングを行っていますが、初見で産業医の質を見抜くのは、ベテランの人事や産業医でも大変難しいです。

当社は独自の基準により、産業医としての課題解決能力のほか、社会人マナー等、定期的な監査、企業へのヒアリングを行い、スコアリングされた産業医を提供しています。加えて、産業医紹介会社の中では、唯一、「産業医を教育」する体制がサービス開始以来5年以上にわたって運用されています。

これにより、最新の産業保健、健康管理室への業務支援が実現可能となっています。

全国7,000事業所以上の選任と運用実績

当社調べでは産業医の提供事業所数は業界No.1を誇る7,000事業所以上(2020年12月末)あります。大手企業での一括導入が多く、豊富な事業所での実績により、よりよい組織づくりのためのナレッジを不断に積み上げている点も強みです。

全社の統一基準をどのように作り、運用するのかが、一番のキーポイントになります。費用面も含め、ナレッジを基にした業務支援と質の高い産業医によって、企業ごとにカスタマイズされたご提案が可能です。

クラウドサービス&専門スタッフによる支援

ストレスチェックや外部相談窓口等のクラウドサービスを、産業医や産業保健師と一括での導入と運用、産業医クラウドの専門スタッフによる「業務支援」も強みです。

企業と産業医の間に入り、情報共有や関係形成のサポートの役割を担うことで、「もれなく」、「すきまなく」の業務支援を提供します。産業医も完璧ではありません。

当社の専門スタッフが間に入ることで、人事と産業医の違和感を緩和し、円滑な産業保健体制の運用を支援しています。また、当社より、定期的に、感染症予防のガイドライン、テレワーク運用ガイドライン、在宅規定のサンプル等、産業医と人事の間にあるようなドキュメントも提供させていただいております。

産業医クラウドの料金プラン

| 稼働時間 |

社員数の目安 |

報酬相場 |

| 月1時間 |

~150名 |

50,000円~/月 |

| 月2時間 |

151名~300名 |

80,000円~/月 |

| 月3時間 |

301名~500名 |

110,000円~/月 |

社員数はあくまでも目安の人数で、企業の状況により必要時間には差があります。

また、「研修プラン」や「オリジナルカスタマイズプラン」など、企業の実態に沿ったプランのご提供も可能です。

参照

産業医クラウド | 料金プラン